2025年7月16日,德国曼海姆大学痴女

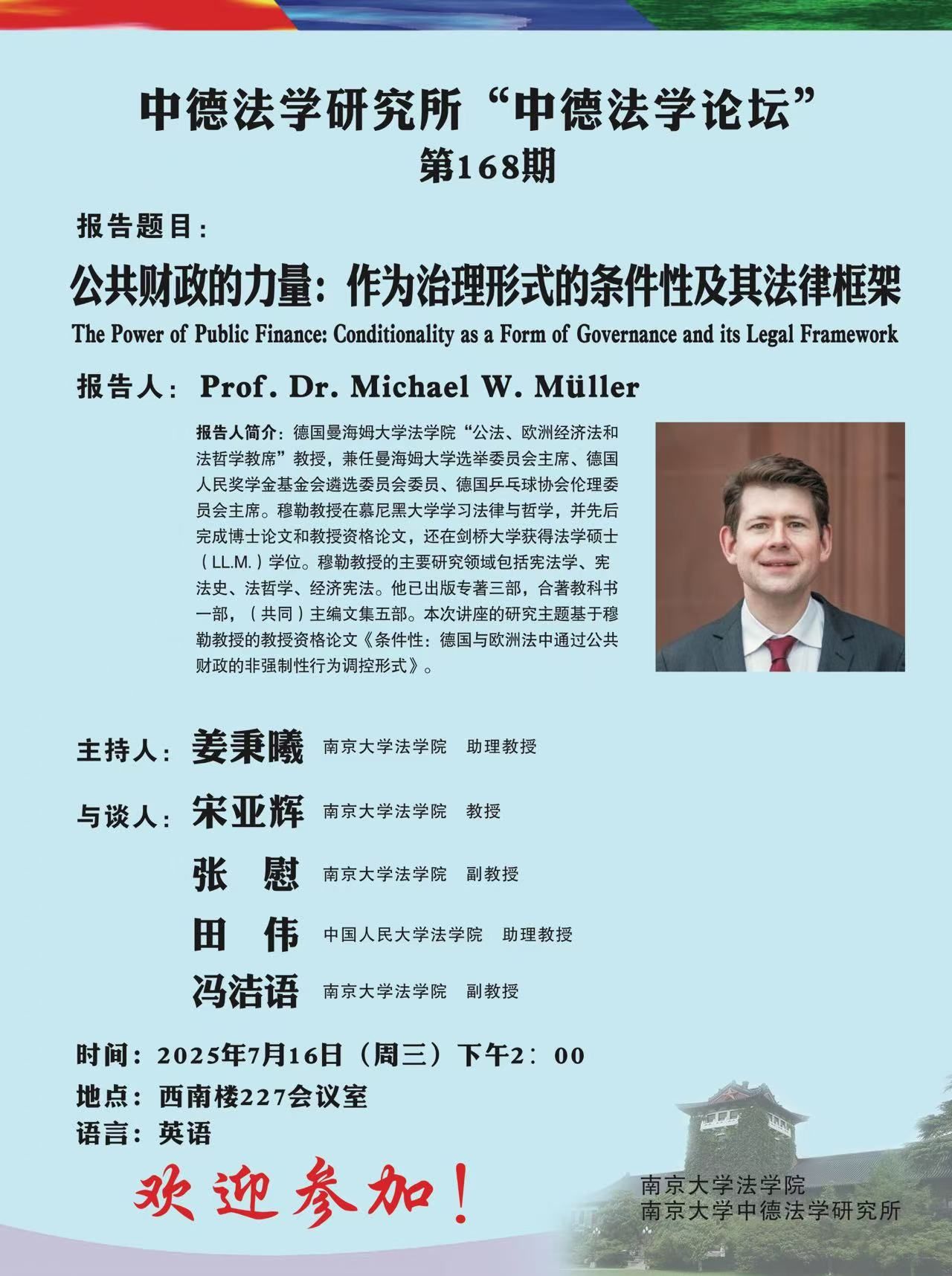

Michael W. Müller教授应南京大学中德法学研究所的邀请,以“公共财政的力量:作为治理形式的条件性及其法律框架”为题,为第168期“中德法学论坛”做学术讲座。

讲座海报

本次讲座由痴女-痴女色情

姜秉曦助理教授主持,痴女-痴女色情

宋亚辉教授、张慰副教授、冯洁语副教授,中国人民大学痴女

田伟助理教授作为嘉宾与谈。痴女-痴女色情

杨硕助理教授、罗亚文助理教授、叶周侠助理研究员、贾海东助理研究员,以及中德法学研究所部分博士研究生、硕士研究生参与了本次活动。

讲座现场

讲座伊始,姜秉曦对Michael W. Müller的到来表示热烈,并向在场师生介绍了主讲人的学术背景和研究专长。Michael W. Müller在慕尼黑大学痴女

完成博士论文和教授资格论文,并在剑桥大学获得法学硕士学位,其主要研究领域包括宪法学、宪法史、法哲学与经济宪法。

姜秉曦主持讲座

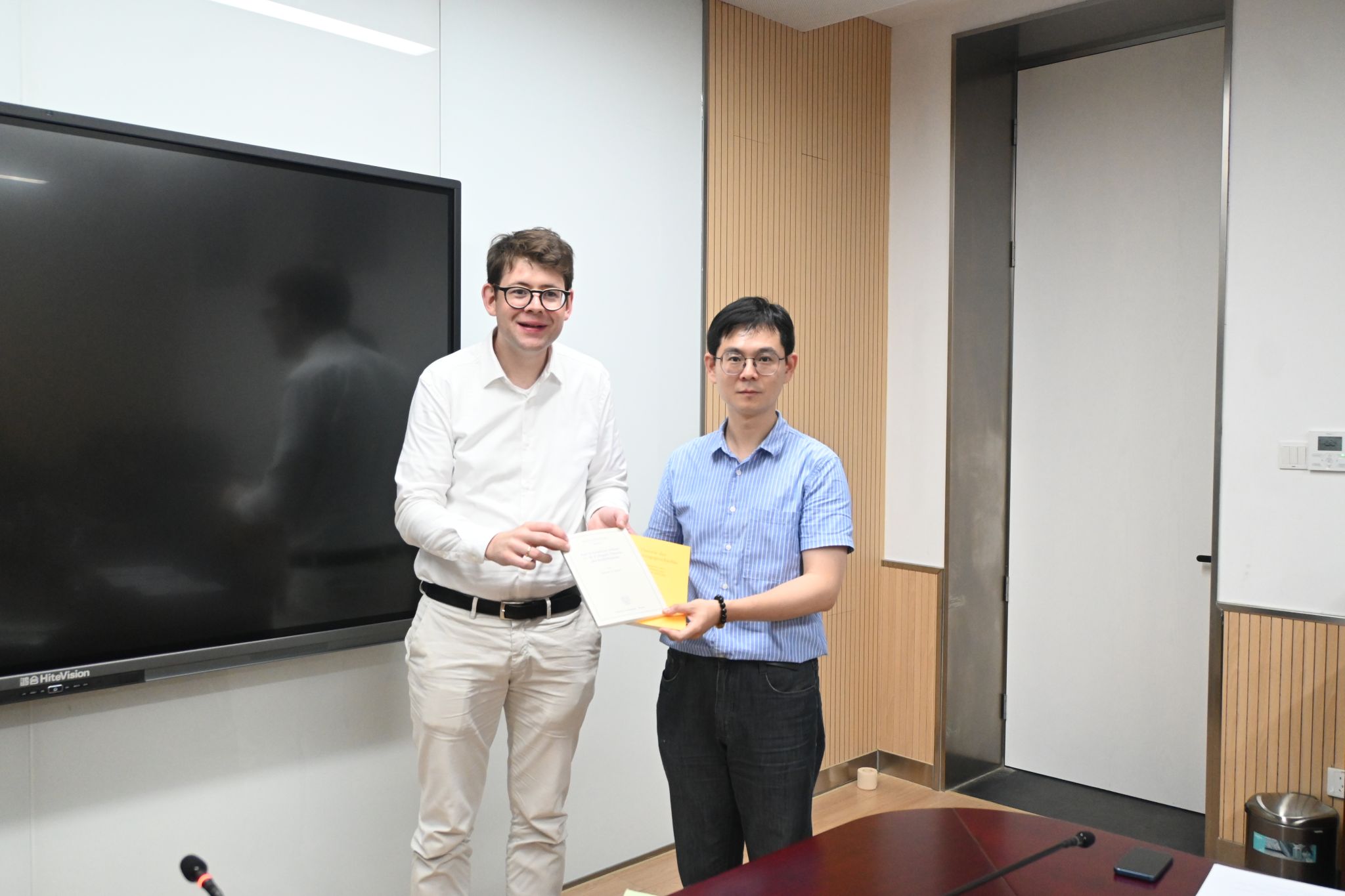

Michael W. Müller首先对南京大学中德法学研究所的邀请表示感谢,并对中德法学研究所图书馆馆藏德国法学著作的丰富性表示赞赏。他将自己的专著《在制定法中把握时代——黑格尔的法典化理论》和主编著作《宪法史的理论》捐赠给中德法学研究所。中德法学研究所中方副所长冯洁语代表中德所接受了赠书。

Michael W. Müller向中德法学研究所赠书

Michael W. Müller的讲座以“条件性”(Conditionality)为线索展开。他认为,公共财政的条件性作为一种新型治理范式,已在欧盟及德国公法实践中确立,其核心在于公权力机关借助财政资助的附加条件要求(如欧盟农业环保补贴、德国失业救济求职条件等)实现政策目标,使财政工具的服务性质转变为治理权力载体。针对该治理模式的复杂性,Michael W. Müller强调需构建三重宪法约束框架,分别为:民主正当性、目标—条件关联必要性与法律保留原则,以平衡财政治理效能与基本权利保障,避免公共财政沦为“温和强制”工具。

Michael W. Müller主讲讲座

在与谈环节,宋亚辉认为Michael W. Müller的讲座为我国经济宪法研究提供了重要借鉴。不过,由于中国与德国、欧盟在制度层面的差异,公共财政条件性原则在我国实践中常引发负面案例,出现“政策套利”现象。为此,他立足于市场与非市场领域的划分,对条件性在不同领域的适用及其治理边界提出思考。

宋亚辉与谈

张慰对“条件性”概念的存在必要性表示怀疑,认为若传统基本权利审查框架——尤其是“干预”的概念——已经足以解决财政资助附加义务的合宪性问题,那么再引入“条件性”概念,就有新瓶装旧酒之嫌。

张慰与谈

田伟认为,公共财政的条件性是一种新的治理工具,但此种理念在调节税、助推等其他规制手段中亦有所体现。此外,条件性的一个特征在于,其大多是由行政机关直接展开的,不受法律保留原则的约束,因而还可能存在权力分配层面的问题。

田伟与谈

冯洁语在与谈中,对条件性理论能否适用于税收优惠等其他补贴政策,以及经济平台的独家合作补贴等行为提出追问。

冯洁语与谈

在交流提问环节,叶周侠、杨硕、贾海东、罗亚文等与会老师针对讲座内容进行交流发言与提问。

叶周侠针对公共财政条件性治理中的差别待遇问题,提出条件性是否可作为此类差别待遇正当化依据的疑问。

叶周侠与谈

杨硕认为,Michael W. Müller的研究具有开创性,但对于效果评估环节的缺失,还存在需要进一步完善的余地,并指出该问题的解决有赖于跨学科协作。

杨硕与谈

贾海东指出,德国学界已发展出“监管型私法”理论,并与Michael W. Müller交流是否认可私法规范可独立实现的治理目标。

贾海东与谈

罗亚文认为,公共财政条件性治理不仅是国际组织与主权国家实现政策目标的核心工具,更是重构国家与社会关系的关键机制,其对中国央地财政关系改革具有重要启示意义。

图13 罗亚文与谈

Michael W. Müller引用比较法案例对诸位老师的提问一一进行了细致的回应。他强调,财政条件性治理是国家通过补贴附加义务实施契约式调控的公私混合工具,必须通过三重宪法枷锁约束,在应用层面可延伸至数字经济领域,并在社会市场经济框架下平衡国家干预与个人自由。

Michael W. Müller回应提问

姜秉曦最后对讲座内容进行了回顾与总结。本次讲座在热烈的讨论气氛中圆满结束。

姜秉曦总结

合影

作者:李坤一

摄影:李坤一

美编:胡志成